「日本の食と農業を、『もったいない』で元気に!」

「もったいない」の視点から日本の食と農業に貢献する。そんなユニークな取組みを、農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室が進めています。今回は、活動の先陣を切る室長 長野麻子さんにお話しを伺いました。

「もったいない」の視点から日本の食と農業に貢献する。そんなユニークな取組みを、農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室が進めています。今回は、活動の先陣を切る室長 長野麻子さんにお話しを伺いました。

(写真:「ろすのん」と長野室長)

(※当社発行の農業フリーペーパー「VOICE」30号/2015年春号(3月発行)より転載)

「日本の食と農業を、『もったいない』で元気に!」

―具体的な取組みを教えてください。

当室では、民間主導で進めている食品ロス削減の取組みをソフト事業でサポートしたり、それらの取組みのPR等を通して、国全体の食品ロス削減を目指しています。

国内の食品由来の廃棄物のうち、可食部分と考えられる量は500~800万トンあり、事業系・家庭系はほぼ半々と試算されています。そのうち事業系である食品事業者に対しては、2000年に策定された「食品リサイクル法」により、食品廃棄物の発生抑制や食品リサイクルが義務化されており、各社とも様々な取組を行っています。

例えば、スターバックスコーヒージャパン(以下、スタバ)では、店舗で使い終えたコーヒーカスを乳酸発酵させて飼料化し、その飼料をまぜたエサを食べた乳牛の牛乳を使い、店舗でラテを作るという循環の取組みをしています。その他にも、外食企業やスーパー、食品加工業者などが主導し、食品残渣の堆肥化や飼料化、規格外品を用いた加工品開発などに取組んでいます。

―事業の特徴を教えてください。

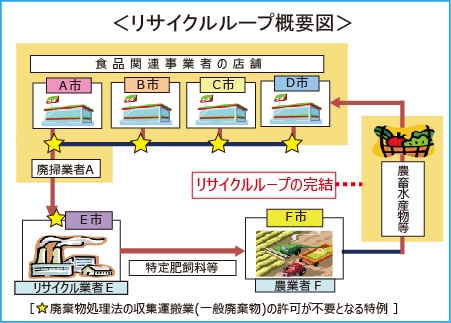

大きな特徴の一つは、「リサイクルループ」です。例えばスタバでは、飼料化するコーヒーカスを、各店舗にコーヒー豆を納品した後の戻り便で回収していますが、本来であれば、そういった廃棄物を運ぶ場合は、廃棄物処理法の収集業務の許可を受けた事業者でなければ収集ができません。ただ、その許可の取得は大変難しい。そこで、2007年の改正食品リサイクル法において追加されたのが「リサイクルループ認定制度」です。これは、食品関連事業者・リサイクル業者・農業者が一体となった計画のうち主務大臣の認定を受けた場合は、一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の収集業許可を不要とすることができるという制度です。このような制度の運用や、各事業者の計画を認定していくことも、当室の役割です。

△2014年3月現在、全国で52件の取組が認定を受けています。大企業だけでなく、中規模の飲食店や農業者が取り組む事例もあります。

―なぜ国として、このような取組みをされているのですか?

日本の農産物の3分の2は、国内の食品事業者が使用しています。ある意味、食品産業が健全に発展することが、国民の食や農業を支えることにも繋がります。当局は食品事業者のサポートを通し、その実現を目指していますが、その一つが当室で行っている食品ロス削減です。

一方で、「商売的な面から見ると、たくさん買ってたくさん捨ててくれた方が儲かる」という見方もあります。それは、食品事業者にも農業者にも言えることです。しかし、自然環境や世界的な食料不足の見通し等を考えると、それは不健全であり、改善していく必要があると考えています。食品廃棄物をゼロにすることはなかなか難しいので、まずはゴミにしない努力をし、どうしても出てしまったものは有効活用する。それが企業価値にも繋がっていくと思います。

それに、国内で出る資源を有効活用することは、多くを輸入に頼っている肥料や飼料などが、国際的な波に左右されず国内調達できる可能性も広がります。そのためには、「売れる量は減っても売上は変わらない」というように、消費者が正当な価格で買い支えることも大切です。このように、私たち一人一人が食べ物を大切に扱うことが、日本農業のあるべき姿にも繋がっていくと思います。

―最後に、これらの取組みを通して、日本の食と農業の展望を語ってください!

食べることは毎日すること。つまり、みんなが当事者なのです。食は命。みんなで支えていきましょう!

(※文中の役職は取材当時のもの)

参考リンク

![]() 食品ロス・食品リサイクル(農林水産省)

食品ロス・食品リサイクル(農林水産省)

⇒ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/

※記載情報は取材当時のものです。

※無断転用・転載・改変を禁止します。引用の際は、当社までご連絡ください。

◀ 前のページに戻る